构建真正可扩展的量子计算机,关键在于开发出强大且可控的量子比特,并能在一个大规模的架构中实现它们的纠缠。在众多候选方案中,固态中的核自旋因其超长的相干时间而被视为理想的量子比特。然而,正是这种“隔绝”赋予了它们长寿的特性,也带来了最主要的障碍:核自旋之间固有的相互作用极弱。最近,发表在《科学》上一项名为“电子交换介导的核自旋可扩展纠缠”的突破性进展,提供了一个强有力的解决方案,将核自旋孤立的难题转化为构建新一代量子处理器的平台。

量子计算机中的量子比特需要满足一种微妙的平衡:它们必须与嘈杂的环境隔离,以保持其脆弱的量子相干性;但同时,它们又必须彼此强耦合,才能实现量子计算所必需的纠缠操作。像硅中磷原子核自旋这样的核自旋就是这一矛盾的典型代表。

核自旋之间的磁偶极-偶极耦合极其微弱。两个相隔仅 1 nm 的磷原子核,其耦合强度仅约为 10 Hz。这种微小的相互作用使得直接的两比特门操作变得不切实际,因此必须依赖更强大的机制来介导纠缠。

早期在半导体中进行的核自旋纠缠演示,通常是通过将多个原子核耦合到一个共同的电子上来解决这个问题的。电子充当“量子总线”,其波函数在空间中扩展,通过超精细相互作用与附近的原子核发生相互作用。这种方法虽然成功实现了纠缠,但在本质上不可扩展。随着包含的原子核数量增加,共享电子的能谱会变得指数级密集,使得单独寻址和控制每个核自旋量子比特变得不可能。这种“谱线拥挤”现象严格限制了单个电子所能控制的量子比特数量,从而阻碍了通往大规模量子计算机的道路。

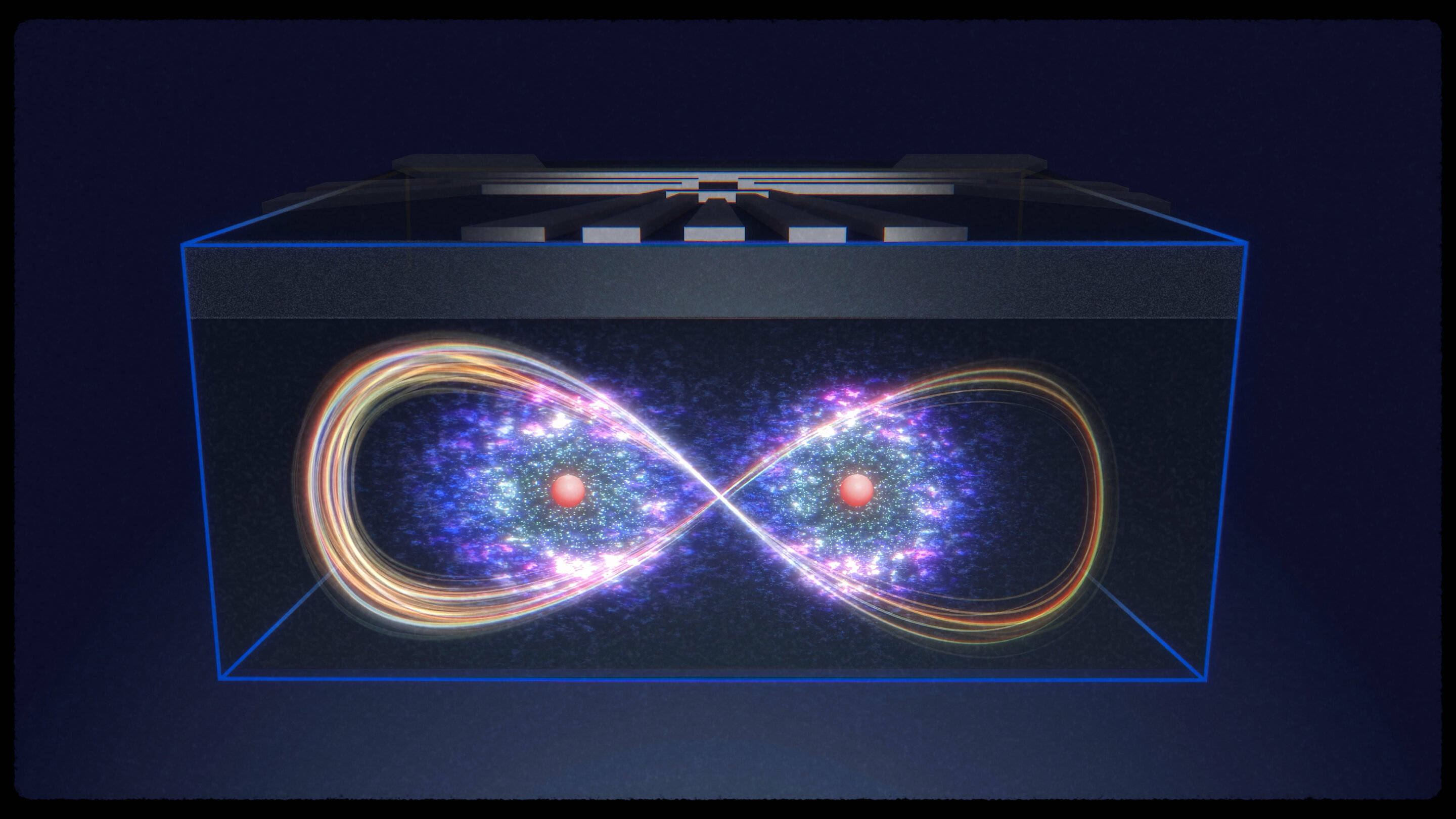

电子交换机制:可扩展性的核心实现可扩展性的关键在于引入多个电子作为中介,有效地为原子核创建了一个由电子介导的通信网络。最近实验证明的“电子交换介导的核自旋可扩展纠缠”方案,在一个固态平台上实现了这一概念。

核心机制涉及三个相互连接的量子系统:两个核自旋量子比特n₁和n₂,以及它们各自束缚的电子e₁和e₂。该过程如下:

电子-核耦合:每个核自旋通过超精细相互作用与自身独立的、局域的电子自旋 强耦合。这种强大的局域相互作用实现了量子信息和控制在稳定核自旋和快速作用的电子伙伴之间的高保真度传输。

电子-电子耦合:两个电子自旋e₁和e₂被拉近到足以通过海森堡交换相互作用 (J) 发生相互作用。这种相互作用是高度可控的,通常通过施加到硅器件中金属栅极上的电压来调节,从而改变两个电子束缚原子(例如磷供体)之间的势垒。

介导核纠缠:随后,在电子上执行纠缠量子逻辑操作,这种相互作用被有效地传递给原子核。实验实现了一个核两比特 Controlled-Z (CZ) 门。该门的执行依赖于电子的自旋共振频率取决于两个原子核的状态,而交换相互作用则提供了两个电子-核系统之间必要的耦合。

至关重要的是,该方法在硅器件中成功地在相隔远达 20 nm 的两个磷原子核之间产生了真实的纠缠。这一距离是一项重大突破,远远超过了单个共同电子波函数尺寸所限制的 1-5 nm 范围。能够在如此大的、与晶体管尺寸兼容的距离上耦合量子比特,正是该方案具备内在可扩展性的关键,因为它与半导体行业现有的纳米制造技术相兼容。

意义与未来展望电子交换介导的核自旋纠缠的成功演示,标志着构建大规模、容错量子计算机的关键一步。

释放核自旋量子比特的潜力

核自旋被广泛认为是理想的量子存储器。它们的隔离性提供了分钟甚至小时级别的相干时间,比它们的电子自旋伙伴(通常是毫秒到秒级)长了几个数量级。电子交换机制有效地结合了两种自旋系统的最佳特性:核自旋的长相干时间用于稳定数据存储,以及电子自旋的快速、可控相互作用用于实现快速的量子操作和比特间通信。通过利用电子作为快速、可切换和远距离的“电子电话”来连接遥远的核量子比特,研究人员扫清了扩展硅基核自旋量子处理器面临的最大障碍。

与半导体技术的集成

该概念在硅金属-氧化物-半导体(MOS)器件中的磷供体上的实验实现尤为重要。硅是现代微电子学的基础,利用现有高度先进的制造技术,可以为工业规模的量子芯片制造提供一条更清晰、更直接的途径。这一技术突破使得量子微芯片能够在与标准硅电子器件相同的尺度上制造,充分利用万亿美元半导体产业已建立的工艺流程。

总而言之,“电子交换介导的核自旋可扩展纠缠”的开发是固态量子工程的一次胜利。通过将核自旋的微弱相互作用转化为一种强大、可控且远距离的耦合机制,研究人员为核自旋量子比特成为未来量子处理器的中坚力量铺平了一条可靠的道路。这项技术不仅解决了最相干量子比特平台之一的关键可扩展性问题,还牢固地将量子计算的发展植根于硅半导体产业庞大而成熟的生态系统中。

炒股配资股票提示:文章来自网络,不代表本站观点。